2025.10.02

スキルデータを活用した「タレントレビュー」で、事業と個人の成長の両立を実現

「ムーバーとして、未来の景色に鮮やかな彩りを」というミッションを掲げ、キャッシュレス決済から電力インフラ、産業・公共サービスまで、幅広い業界・分野で最適なITサービスを提供するTIS株式会社。そのなかでも「金融ネクスト開発第2部」ではアカウント密着型で、個社戦略に特化した大規模システムの保守・運用や、大型エンハンスメント、DX推進に取り組んでいます。

同部門では「SkillDB」を導入したことにより、部内のエンジニアのスキル可視化はもちろん、タレントレビューの実施や、部内での流動性を高めるためのローテーションなどにもスキルデータを活用しています。今回のインタビューでは、同グループにて「SkillDB」の導入を進める三人に、その背景と導入のプロセスについて伺いました。

TIS株式会社

金融事業本部 金融ネクスト事業部

金融ネクスト開発第2部長

作田 義則

金融事業本部 金融ネクスト事業部

金融ネクスト開発第2部

エキスパート

吉田 滋

金融事業本部 金融ネクスト事業部

金融ネクスト開発第2部

セクションチーフ

佐藤 圭祐

1顧客専任部門であるがゆえの組織課題

あらためて「SkillDB」導入までの背景ついて教えてください

作田さん(以下、敬称略):私たちの部門は、1顧客専任の部門であるがゆえに、社員の担う役割や取扱う技術が固定化されてしまう傾向にあります。そこから、2つの問題が生じやすいと考えています。

ひとつ目が「習得スキルの固定化」です。1顧客専任なので、リリースされた大規模システムの保守・運用も大切な業務なのですが、お客様のビジネス変化にあわせて、お客様の新規ビジネスの支援や、DX化推進など、既存業務以外の新規ビジネスの獲得も重要な業務です。ですが、既存の保守業務だけを経験していては、新規ビジネスに必要な業務や技術の知識の広がりが生まれません。

ふたつ目が「役割の固定化」です。前述の通り、担う役割が固定化されがちなので、意識的に人材の流動性をあげなければ、キャリアの行き詰まりや不透明さを感じてしまい、社員の不安・不満に繋がってしまいます。

そういった問題が顕在化したのが2022年ごろで、若手の退職や、公募での異動などが発生してしまい、これはなにかしらの打ち手が必要だと感じました。

金融事業本部 金融ネクスト事業部 金融ネクスト開発第2部長 作田 義則さん

タスクフォースの組成とスキルマップ作成プロジェクトの背景

具体的にどのような施策を実施したのでしょうか

作田:3つのタスクフォースを組成しました。ひとつが「生産性向上」、ふたつ目が「TISの理念浸透」、みっつ目が「エンゲージメント向上」のタスクフォースです。「エンゲージメント向上」タスクフォースでは、「1. 戦略的な育成推進」「2. 人材戦略」「3. 風土改革」というテーマを掲げ、タスクフォースメンバーが施策を検討・実施してきました。

吉田さん(以下、敬称略):私は「エンゲージメント向上」タスクフォースで「1. 戦略的な育成推進」を担当していたのですが、まずは「ビジネス戦略を踏まえた”目指して欲しい人材像”の定義」から着手しました。具体的には、TISが定めるキャリアフレームをもとに、自部門に必要な人材像を5職種に分類し、それぞれのロールモデルになるような社員をピックアップし、職種ごとに必要な「知識」「スキル」や各種のステージ定義を言語化していきました。いまでいうところのジョブディスクリプション(職務記述書)における人材要件定義のようなことをしていたのかもしれません。

実際に5職種の人材要件を部内にも展開したのですが、前向きな反応はあったものの「具体的に、どのスキルを、どう伸ばせばよいのかわからない」というフィードバックもあり、より定量的に人材要件を定義する必要があると感じていました。それでスキルマップを作成する必要があると考えるようになりました。

金融事業本部 金融ネクスト事業部 金融ネクスト開発第2部 エキスパート 吉田 滋さん

佐藤さん(以下、敬称略):私は「エンゲージメント向上」タスクフォースで「2. 人材戦略」を担当していました。具体的には、社内での人材流動性をあげるために「だれを、どこにローテーションするのか」という「人材流動化計画」の策定と推進が主な担当でした。ですが、「だれが、どんなスキルを保有しているのか」というデータがなく、ローテーション先に必要なスキルセットを持っているのかも分からない状態でした。そこで、職種ごとのスキルマップが必要だと感じました。

リソースをかけずにスキルマップを構築できた

他サービスなども含めて、どのように検討したのでしょうか

佐藤:きっかけとしては、知人の紹介で「SkillDB」を知ったのですが、ひとつのサービスだけで判断する訳にもいかないと、タレントマネジメントシステムなど、他サービスも検討しました。ただ、テックピットさんと話を進めていく中で、私たちの実現したいことを汲み取ってくれて、実現するためのロードマップを提示してくれたことで、「SkillDB」であれば、自分たちが実現したいことが叶えられそうだと導入を決定しました。

金融事業本部 金融ネクスト事業部 金融ネクスト開発第2部 セクションチーフ 佐藤 圭祐さん

どのように導入については進めていったのでしょうか

吉田:もともと、部内で定義していた5職種のジョブディスクリプションが存在していたので、それをテックピットさんに共有したら、テックピットさん側で「SkillDB」のテンプレートから各職種に必要となるスキル群をピックアップしてくれて、スキルマップのプロトタイプを作成してくれました。その後は、社内の実業務にあわせて微調整し、スキルマップを早期に完成することができました。

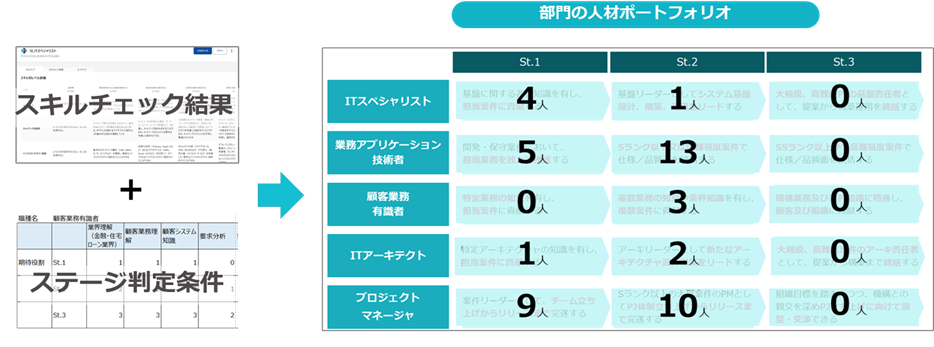

もう少し具体的なお話をしますと、私たちの部内では必要な職種を「ITスペシャリスト」「業務アプリケーション技術者」「顧客業務有識者」「ITアーキテクト」「プロジェクトマネージャ」という5職種に定義しており、そこに着任後、3年程度で身につけて欲しいスキル「ベーシックスキル」を加えた6つの人材ポートフォリオを定義しています。

そこからさらに、職種ごとに3段階のステージを設定しています。たとえば、「プロジェクトマネージャ」の「ステージ1」は「リーダーとして、チームの立ち上げからリリースまで完遂できる」という職種・ステージごとの期待役割を定義しています。各職種のステージごとに、必要なスキルとスキルレベルも定義しているため、スキルチェックを受講してもらうと、どの職種の、どのステージに当てはまるのか、ということが自動的にマッピングされるようになっています。

私たちは、タスクフォース以外にもメイン業務をもっているので、ゼロからスキルマップの作成をするというのは非常に困難でした。リソースを割かずに、スキル管理の仕組みをリリースできたことが一番のメリットだったと感じています。

人材ポートフォリオ作成イメージ

「タレントレビュー」におけるスキルデータの活用

スキルデータは、どのように活用しているのでしょうか

作田:まず、どの職種の、どのステージに、何人いるのか、という現状の人材ポートフォリオ(As-Is)が可視化できたことが、ひとつの成果です。現在は、将来の事業計画から逆算すると、どの職種、どのレベルに、何人必要なのか、という理想ポートフォリオ(To-Be)の目標設定をしています。今後は、目標とするポートフォリオの実現に向けて、育成や配置など、人材戦略の基礎データとして活用できたらと考えています。

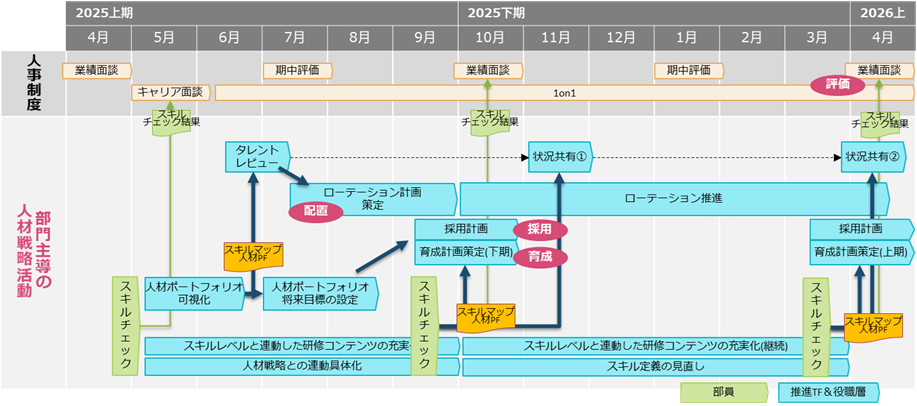

佐藤:私たちの人事制度では4月に業績面談を実施し、5月には「キャリア面談」という将来的なキャリア目標を設定したり、既存のスキルを棚卸しするような機会を設けています。現在は、キャリア面談のタイミングで「SkillDB」によるスキルチェックを受講することで、部内全体のスキルの棚卸しをしています。また、6月には、社員全体のキャリア面談結果や、誰がどのようなスキル・強み、キャリアプランを持っているのか、という情報を持ち寄りながら、育成方針やプロジェクトのアサイン、配置などについて話し合う「タレントレビュー」という場を設けています。希望するキャリアについても、スキルチェックを受講してもらっているので、希望する職種や、希望職種に対して、どの程度マッチするスキルをもっているのかが可視化されているので、タレントレビューにもスキルデータを活用できたらと考えています。

人材戦略活動スケジュールイメージ

今後のテックピットへの期待を教えてください

作田:スキルの可視化などの取り組みは、最初の導入タイミングで、労力がかかることはもちろんですが、いかに形骸化させずに、運用し続けるかが、とても大切だと思っています。テックピットさんには、他社の運用方法や、市場動向にあったスキルマップのアップデートなど、今後の運用フェーズでも、引き続き伴走いただけたらと期待しています。

社名

TIS株式会社

事業概要

・システム・インテグレーション ・システム開発

・アウトソーシング

・コンサルティング

・クラウドサービス

従業員数

連結:21,765名

単体:5,970名

(2025年3月31日時点)

企業URL

目次