2025.10.03

経営戦略と人材戦略をいかに結びつけるかがスキルマネジメントのテーマ

創業以来「エンジニアからビジネスパーソンへ」というユニークな理念を掲げ、AIなど先端技術を活用した、コンサルティングやシステム開発、サービス開発に強みを持つ株式会社ヘッドウォータース。2020年にはグロース市場に上場。2022年からは、子会社を複数設立し、グループ経営体制に移行。2024年には、マイクロソフト製品の活用によってAI分野で革新を起こしたパートナーに贈られる「マイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤー 2024」「AI イノベーション パートナー オブ ザ イヤー アワード」を受賞するなど、AI領域のトップランナーとして活躍しています。

同社では「SkillDB」を導入することで、グループ全体を横断したエンジニアのスキル可視化はもちろん、グループ事業の経営戦略に基づいた事業計画や、要員計画の策定にもスキルデータを活用しています。今回のインタビューでは、同グループにて「SkillDB」の導入を進めるお二人に、その背景と導入のプロセスについて伺いました。

株式会社ヘッドウォータース

経営企画本部 プロダクト開発部

執行役員 兼 部長

串間 孝嗣

株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ

代表取締役

近藤 慎哉

育成とアサインがスキル可視化のテーマに

あらためてスキルの可視化に取り組む背景ついて教えてください

串間さん(以下、敬称略):「スキル可視化」というテーマについてはグループの経営陣を集めた会議の場で2022年ごろから、議題にはあがっていました。その背景は2つの理由があります。

ひとつ目が、「育成」の観点です。それまでは、案件に応じてエンジニアが必要なスキルセットを学習・獲得していくOJTが主体の育成でした。ただ、「アプリエンジニア」と「インフラエンジニア」という2職種に分かれて専門性が磨かれていくなかで、データベースやOSなど「ミドルウェア」領域に強みをもった人材がグループを横断して不足しているという課題が顕在化しました。そのため、会社として求める人物要件を言語化して、戦略的に組織全体のポートフォリオを育てていかないといけないという課題がありました。

ふたつ目は、「アサインメント」の観点です。2022年から会社がグループ体制に移行したことを境として、「グループ全体の人材を、どのように横断して最適にプロジェクトにアサインメントするのか」ということが議題にあがるようになりました。当初はExcelで簡易な星取表のようなものを作成し、グループ全体で入力情報からプロジェクトにアサインするという方法を試したのですが、結局は「プロジェクトマネージャーに聞きにいく」という属人性からは脱却できませんでした。

経営企画本部 プロダクト開発部 執行役員 兼 部長 串間 孝嗣さん

近藤さん(以下、敬称略):株式会社ヘッドウォータースの子会社である「株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ」では、おもに「システムエンジニアリングサービス(SES)」を主力事業としているのですが、経営的な観点から、SES事業における2本柱は「採用」と「育成」です。

かつて、育成については、外部の研修会社にアウトソースしていた時期もあったのですが、結局は案件や現場の要求に合った育成成果を出すことができず、内製化に切り替えた時期もありました。ただ、内製化したとしても、社内のリソースだけでは、コンテンツをつくり続け、スキルギャップを埋め続けるということが不可能だと感じていました。そこで出会ったのが、テックピットの「SkillDB」と伴走型研修でした。案件配属タイミングでの育成ゴールを「SkillDB」上で定義し、入社者の初期値とのギャップを可視化することで、入社者に最適化された教育カリキュラムを提案できると感じました。また、コンテンツについても「SkillDB」がスキルチェック結果にあわせて外部のコンテンツをレコメンド、伴走型研修により学習の完了・スキル獲得まで伴走してくれるので、事業成長における「育成」のボトルネックを解消できるのではと考えていました。

テクノロジーの変化にあわせてスキルマップを更新し続けられるか

他サービスなども含めて、どのように検討したのでしょうか

近藤:いろいろと探していても、しっくりくるサービスには出会えませんでした。ただ、Excelでのスキル管理については、当初の取り組み結果もあり限界を感じていたので、内製化するしかないと考えていました。

内製化を検討するにあたって、サービス・システムに求める要件は下記の3つでした。ひとつ目は「スキルの入力」についてです。現場に必要な粒度でスキルを定義することができ、星取表のように簡単にスキルが入力できること。ふたつ目が「結果の出力」です。入力されたデータから、誰がプロジェクトのアサインにふさわしいのか、どのスキルがグループ全体として、不足していくのかをビジュアル的に理解できるものであること。みっつ目がシステム全体の「柔軟性」についてです。昨今の生成AIのように、変化の激しいテクノロジー領域では、スキルマップそのものを、変化にあわせて、いかに更新し続けられるかが重要だと考えていました。

ひとつ目とふたつ目の要件については、内製化で一度つくってしまえば要件としてはクリアできるのですが、みっつ目が問題です。テクノロジーの変化にあわせて、ターゲットとなるビジネス領域や技術テーマが動いた際には、またつくり直さなければなりません。また、スキルだけ可視化できたとしても、結果にあわせて育成と連動しようとすると、自社でコンテンツを内製したり、教材を紐付けたりまでは、コストとして抱えられないと考えていました。そんななかで知り合いの経営者の方に紹介いただいたのが「SkillDB」でした。

株式会社ヘッドウォータースプロフェッショナルズ 代表取締役 近藤 慎哉さん

スキルデータを事業計画と結びつけるには

どのように導入については進めていったのでしょうか

串間:「スキルの可視化」については、グループ全体として優先すべきテーマであるというのは経営チームのなかでも合意があったので、さっそく子会社からPoCをはじめました。そこで、これはグループ全体でも利用できると判断し、現在では、グループ全体で同じスキルデータベースを参照する仕組みを構築しています。

その理由としては、グループ間で協業する機会も多いですし、リソースを共有するという観点では、カルチャーが似ているという要素がとても大きいです。我々ヘッドウォータースグループでは「エンジニアからビジネスパーソンへ」という理念にもある通り、エンジニア自身が能動的にお客様に伴走しながら、課題を発見し、要件を落とし込みながら、自身で開発するという姿勢を大切にしています。外部から、そのようなカルチャーの近いビジネスパートナーを探してくるよりは、まず優先的に社内の人材をアサインメントできた方が、プロジェクトの品質が担保できると考えて、そのような体制を構築しています。

スキルデータを事業計画や要員計画にどのように活用しているのでしょうか

串間:事業計画を策定するためのアプローチは大きく2つあります。ひとつ目がヘッドカウントベースのものです。社員やビジネスパートナーも含めて、年間で何名が稼働できるのか、どれくらいの単価になるのかと、人数と単価ベースで事業計画を策定する方法です。ふたつ目が、案件ベースで事業計画を策定する方法です。

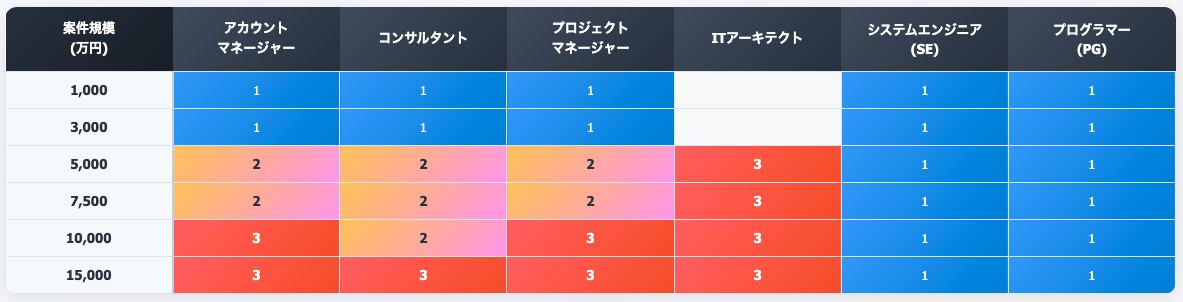

たとえば、年間で100億円の売上目標があったとすると、10億円の案件がx件、5億円の案件がx件というように、お客様のアカウントや、プロジェクトの案件規模から、事業計画を作成していきます。ただ、そこから、案件を動かせる人員がいるのか、という要員計画を作成するフェーズがあるのですが、その内容の不確かさが問題でした。

そこで、案件規模ごとに必要なロールとレベル、人数を標準化することで、事業計画を達成するための要員計画の精緻化に取り組んでいます。例えば、1億円の案件であれば、「プロジェクトマネージャーのレベル3」が1名、「ITアーキテクトのレベル3」が1名、「システムエンジニア(SE)のレベル3」が3名というように、案件に必要な要員を定義しています。

そうすることで、事業計画を達成するために必要なグループ全体の人材ポートフォリオの目標が定量化され、可視化された後は、現状のポートフォリオとのギャップを埋め合わせるために「パートナーを調達する」「採用する」「育成する」という施策に繋げています。こうすることで、ただ漠然と「PMが足りない」というのではなく、「来期のはじまりまでにプロジェクトマネージャーのレベル2が3名足りない」という具体的な目標を設定することができます。

資料をもとにテックピット社にて作成

構築に関しては、私たちでロールの定義や言語化をした後に、テックピットさん側でスキルマップを構築してくれたので、自分たちはコストをかけずに済みました。

また、懸念点としてあがっていた「柔軟性」についても、2022年ごろから私たちが本格的に生成AI領域に注力したタイミングで、生成AIのスキルテンプレートを用意してくれて、プロンプトエンジニア向けの研修についても一緒に企画して実施してくれたので、非常に心強かったです。

経営チームのコミットメントが「スキル可視化」には欠かせない

導入プロジェクトの体制について教えてください

近藤:「SkillDB」の導入については、グループ会社の代表である私と、ヘッドウォータースの執行役員である串間、ヘッドウォータースの取締役のもう1名を加えた3名で推進しました。

「スキルの可視化」や「スキル管理」というテーマは、どうしても短期的で局所的なスコープで捉えられがちです。ただ、そうなると本来目指すべき経営としてのゴールと、実際に構築され、可視化されたデータとに乖離が生まれがちです。

「会社の未来にとって、人がなによりも大切である」という前提に立ちながら、中長期的なゴールを設定したうえで、多岐にわたるステークホルダーを説得しながら立ち回れる人材が、このプロジェクトをリードする必要があると感じています。

もちろん具体的な作業や、専門的な領域については、社内のメンバーも巻き込むべきだと思いますが、少なくともプロジェクトのオーナーについては、そのような人選が最適だと思います。他社でいえば、経営企画のような事業領域を横断したプロジェクト推進に責任のある人材がコミットメントするのがよいのではないでしょうか。

事業戦略と人材戦略をいかに結びつけるか

導入の成果ついて教えてください

串間:事業目標に対する組織のケイパビリティが可視化できたことが大きな成果です。事業戦略と人材戦略をいかに結びつけるかが大きなテーマだったのですが、いまではそれらを結びつけるための仕組みが手に入ったと考えています。

ただ、これからの課題は、この変化の激しい業界で、事業と組織との接続を「いかにやり続けられるか」です。とくに、ここ2-3年の技術の変化には驚くことばかりです。変化しなければ、あっというまに陳腐化してしまいます。そうなれば、他社と差別化できない、ポジションが取れなくなる、そうなると買い叩かれてしまいます。

近藤:スキルが定量化され、個人に最適な育成がレコメンドできるという点では、採用にもよい影響があったと感じています。実際に求職者の方に社内の「SkillDB」の仕組みを見せると「そんな仕組みがあるんだ!」と感動してもらったこともあります。

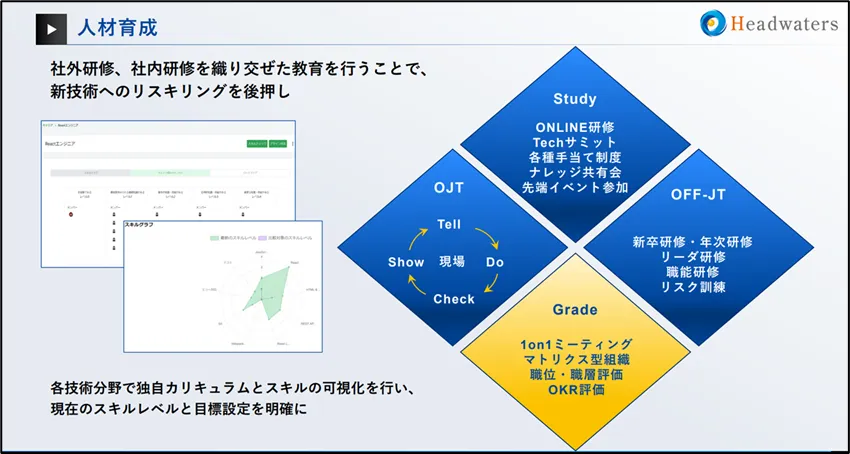

ヘッドウォータース「事業計画及び成長可能性に関する事項」人材育成

今後の期待について教えてください

串間:「SkillDB」が今後、もっと世の中に広まってほしいと思っています。事業計画を達成するための要員管理や、スキル管理は業界に共通する課題です。そして、どこも当時の私たちのようにExcelで頑張っているのではないでしょうか。そんな皆さんのためにも、サービスを広めていってもらいたいです。

もうひとつは、「エンジニアにとっての羅針盤」のような役割を担っていただけたらと思います。エンジニアの絶対数が不足しているのはもちろん、古びたスキルセットのままになっているエンジニアも多く存在しています。そういったエンジニアたちに「ここにスキルチェンジするのが最適なルートだ」というような提案をしてほしいです。

近藤:「SkillDB」によって、エンジニアを目指す人がもっと増えてくれたらと願っています。一昔前までは、一人前のエンジニアを目指すために「なにをすればいいのか」、「ベテランエンジニアとは、なにが違うのか」がわかりませんでした。「とりあえず目に見えるLinuxのコマンドとか叩けるようになったらいいかな」というように学習してきた方々が大半ではないでしょうか。「SkillDB」によって、最適なロードマップが提示され、現状との差分が可視化されることで、これまで10年かかっていた一人前になるための期間が、3年とかに圧縮されたらいいですよね。

そうなることで、新卒はもちろん、他業界からもキャリアチェンジすることで、エンジニアを目指す人が増えればいいと思っています。そうなれば、日本のエンジニアの地位を、もっと価値あるものにできると思っています。社会に必要なエンジニアを一緒に増やしていきたいですね。

社名

株式会社ヘッドウォータース

事業概要

・AIソリューションサービス

・デジタルトランスフォーメーションサービス

・プロダクトサービス

従業員数

290名(2025年7月末現在)

企業URL

目次

▶︎ テクノロジーの変化にあわせてスキルマップを更新し続けられるか